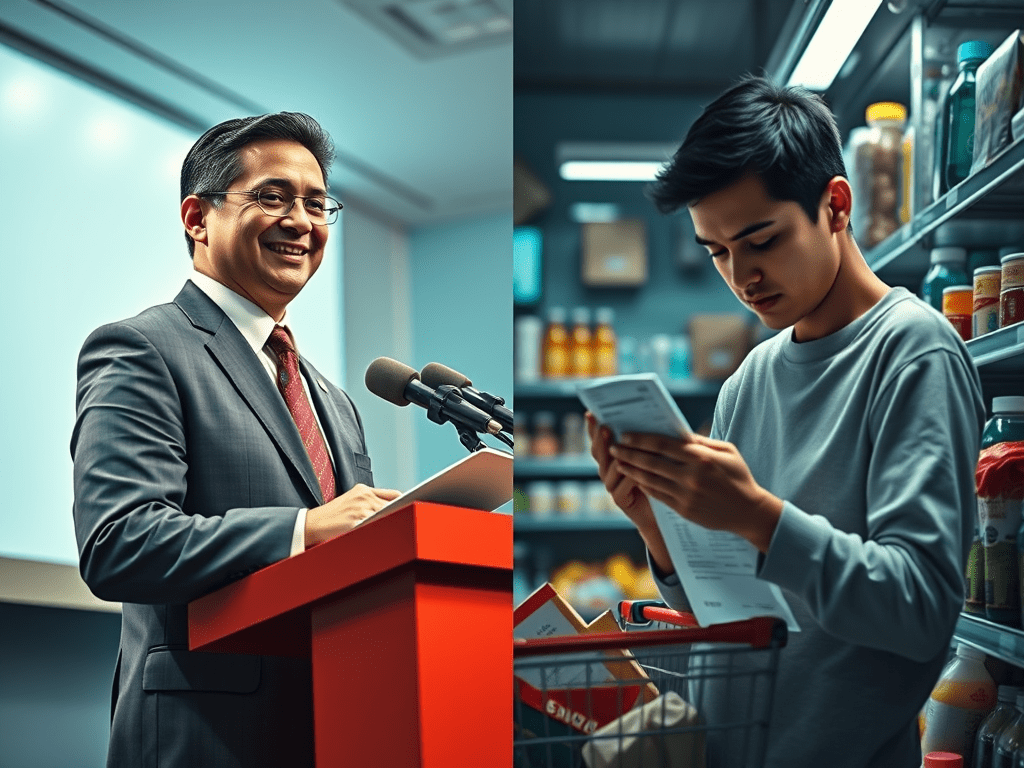

La inflación en Colombia bajó. Eso repiten el gobierno, el Banco de la República y los titulares económicos. Dicen que está cerca de 5%. Es muy por debajo de los picos recientes. Hablan de inflación controlada y señales positivas. En las ruedas de prensa, las cifras sonríen, En la tienda de la esquina, nadie se ríe. La experiencia cotidiana es otra: cada regreso del mercado trae menos productos por la misma plata. El recibo de servicios ya no “sorprende” porque el sobresalto se volvió rutina. El arriendo sube como si uno viviera en Dubái.

La distancia entre el discurso y la nevera vacía no es solo emocional; es técnica, política y narrativa. No es que el DANE mienta. El problema es que el uso de sus datos bordea el autoengaño. Una cosa es la “inflación del boletín” y otra muy distinta la “inflación de bolsillo”.

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) es en teoría, una obra de ingeniería estadística respetable. Se arma una canasta de bienes y servicios. Esta canasta supuestamente refleja el consumo promedio de los hogares urbanos. Incluye alimentos, transporte, vivienda, educación, comunicaciones, salud, etc. Se pondera cada rubro según cuánto pesa en el gasto de esa familia promedio y se compara en el tiempo. Listo: ahí está la inflación.

Ese índice sirve para muchas cosas serias: orientar la política monetaria, reajustar contratos, negociar salarios, armar proyecciones macroeconómicas. Es decir, es un instrumento útil… para quienes viven de planear el país desde una pantalla. En esa película, la inflación ya no es el monstruo de dos dígitos. Es un problema “bajo control”, una amenaza domada. Esto permite sacar pecho frente a inversionistas, calificadoras de riesgo y organismos internacionales.

El problema no es la estadística en sí, sino la forma como se vuelve relato oficial. Se presenta el número como si fuera una experiencia compartida: “todos estamos viviendo una inflación del 5%”. No. Algunos viven mucho más, otros menos; el promedio se limita a juntar realidades muy distintas y maquillarlas hasta que quepan en una sola cifra cómoda de mostrar en diapositivas.

La calle: la inflación que sí duele

La inflación de bolsillo no sale en el boletín, pero sale en la cara de quien paga. Se construye distinto. No se calcula con fórmulas. Se mide con la cantidad de productos que desaparecen del carrito del mercado cada mes. Es el arriendo que se reajusta con el IPC del año pasado, aunque tu salario no haya seguido el mismo ritmo. Es el recibo de la luz que acumula incrementos, el transporte que sube de a centavos pero nunca baja, la mensualidad del colegio que anuncia “ajustes necesarios” mientras uno hace malabares con la tarjeta.

Cuando se pregunta a las personas cuánto creen que ha subido el costo de vida, las respuestas suelen estar por encima del dato oficial. Las respuestas suelen estar por encima del dato oficial. No es que “la gente no entienda economía”. Entienden perfectamente la economía que les toca. Tienen que escoger entre un mercado completo o pagar a tiempo los servicios. La memoria de precios es selectiva. Casi nadie recuerda cuando algo bajó cien pesos. Nadie olvida cuando la libra de carne o el aceite se dispararon. La percepción se guía por lo que duele, y lo que duele no suele ser lo que más peso tiene en la canasta oficial.

La narrativa tecnocrática responde con condescendencia: “esa es solo una percepción”. Como si la percepción del bolsillo, es decir, de la supervivencia, fuera un detalle menor que la cifra del Excel.

El corazón del problema está en la ficción de la “canasta promedio”. Detrás de esa familia estadística hay una trampa elegante. Se diluyen las diferencias de ingreso, territorio y estilo de vida en una sola mezcla homogénea. No importa si se trata de un hogar que gasta la mitad del ingreso en comida y transporte público. O si es uno que gasta en ocio, restaurantes y crédito de consumo. El índice los junta bajo el mismo paraguas.

En la práctica, para un hogar de bajos ingresos, la inflación real se parece mucho menos al 5% del boletín. Se parece mucho más al aumento de precios de los tres rubros que lo devoran todo: comida, techo y servicios. Si esos tres componentes suben 10–15% en un año, esa es la “inflación personal” de la familia. No es la del promedio nacional. Esa brecha es la que explica por qué, mientras un ministro habla de “progreso en la lucha contra la inflación”, en el barrio se habla de “no nos alcanza para lo básico”.

Además, la canasta oficial suele estar construida con datos de ciudades principales y hogares formales. ¿Y la economía informal? ¿Y los hogares donde buena parte del ingreso entra en efectivo, sin contrato, sin prestaciones y con alta volatilidad? Para ellos, el IPC no solo está lejos: es otro idioma.

A esto se suma una pedagogía oficial que oscila entre la soberbia y el regaño. La secuencia es conocida:

- Se presenta el dato técnico.

- Se celebra la gestión: “gracias a las medidas tomadas…”.

- Se concluye que el malestar social está exagerado o manipulado.

El mensaje implícito es claro: si la inflación bajó, quejarse es injusto, desinformado o, peor, político. El dato se usa como palo moral contra el ciudadano. No se le explica por qué su experiencia puede ser distinta del promedio. No se le reconoce la brecha entre su realidad y el gráfico. Se le acusa de “no entender” o de “creerse las cadenas de redes sociales”.

La paradoja es deliciosa, si no fuera trágica: un índice diseñado para mejorar la toma de decisiones termina sirviendo para invalidar la voz de quienes deberían ser su razón de ser.

El salario, el mínimo y la ilusión de protección

La otra muleta del relato es el salario mínimo. Con razón técnica, se insiste en que el mínimo ha subido por encima de la inflación en varios años recientes. Sin embargo, esta insistencia muestra poca sensibilidad. En el papel, eso suena a protección del poder adquisitivo. En la vida real, el aumento del mínimo eleva los costos laborales. También incrementa las tarifas y los contratos. Esto afecta una larga cadena de precios atados a ese referente. Es decir, parte de la inflación que asfixia viene, precisamente, del mecanismo que supuestamente protege.

Peor aún: el salario mínimo es un umbral legal, no una línea de vida digna. Diversos estudios sobre salario digno muestran que, incluso con los aumentos, muchas familias no alcanzan un nivel de ingreso que cubra de forma holgada alimentación, vivienda, transporte, educación y salud. Que el mínimo “le gane” por unos puntos al IPC no significa que la gente viva mejor; significa que corre un poco más lento detrás de la misma carestía.

No es contra el DANE: es contra el autoengaño

Sería fácil caer en la tentación populista de convertir al DANE o al IPC en villanos. No lo son. El problema no está en medir, sino en usar lo medido como coartada. El índice no puede hacer lo que la política económica no quiere hacer: redistribuir, mejorar salarios reales de forma sostenible, bajar la carga de servicios, garantizar vivienda asequible, reducir impuestos regresivos al consumo.

El IPC sirve para bancos centrales, para contratos, para series históricas. Lo que no sirve es pretender que un solo número explique, resuelva y silencie el malestar social. Cuando el promedio se usa para negar la experiencia de la mayoría, deja de ser estadística y se convierte en narrativa de poder.

La discusión sensata no es “botemos el IPC”, sino:

- Cómo hacer visibles las canastas diferenciadas por nivel de ingreso y territorio.

- Cómo medir de forma más honesta el costo de una vida digna, no solo de una supervivencia estadística.

- Cómo dejar de gobernar a punta de indicadores que no van a la tienda ni montan en bus.

Porque, al final, la inflación del DANE puede estar en un número manejable, pero la inflación de bolsillo sigue cobrando en efectivo. Y las urnas, a diferencia de los índices, no se llenan con promedios. Se llenan con la memoria de los precios que cada quien tuvo que pagar.

Al final, nadie necesita odiar al DANE para sospechar de sus cifras. El problema no es que el dato sea falso. El problema es que se usa como si fuera toda la verdad. Es un país en el que el promedio siempre sale bien librado, mientras la mayoría hace mercado con la calculadora en la mano. Entre la estadística que dice “vamos mejor” y la nevera que dice lo contrario, la credibilidad no la pierde el Excel, la pierde el gobierno que pretende gobernar como si la realidad fuera una nota de prensa.